Crises climatiques, tensions géopolitiques, pandémies, ruptures d’approvisionnement, risques industriels, sociaux et encore environnementaux… Depuis quelques années, l’actualité nous rappelle à quel point notre quotidien est fragile. Face à cette incertitude, beaucoup se tournent vers des courants de pensées tel que le survivalisme. Comme je l’avais déjà exploré dans un précédent article, le néo-survivalisme ressemble parfois davantage à du développement personnel qu’à une simple accumulation de boîtes de conserve. Gérer les risques, c’est avant tout apprendre à mieux vivre, avec plus de lucidité et de résilience. Voyons ensemble comment transformer l’angoisse des crises en une démarche constructive, applicable par chacun.

Comprendre et catégoriser les risques

La première étape est d’inventorier et qualifier les risques géographiques identifiés par le site gouvernemental Géorisques. Pour vous démontrer l’utilité de ce dispositif prenons un exemple de localisation. J’ai volontairement choisi une commune à risques industriels : Grand-Couronne en Seine-Maritime. Ensuite on télécharge le rapport de risques (pour l’exemple) du quel on extraira les risques naturels et industriels principalement.

La gestion des risques repose sur une première étape incontournable : identifier ce qui peut arriver. Pour nous, on peut distinguer cinq grandes familles de risques :

- 🌍 Risques naturels : inondation, tempête, séisme, canicule, incendie de forêt, etc.

- ⚙️ Risques technologiques/industriels : accident nucléaire, pollution chimique, blackout électrique, rupture d’approvisionnement, cyberattaque, etc.

- 🧑🤝🧑 Risques sociétaux : émeutes, guerre, pillage, effondrement logistique, crise migratoire.

- 🦠 Risques sanitaires : pandémie, intoxication alimentaire, blessure, accident domestique.

- 👤 Risques personnels : perte d’emploi, incapacité physique, dépendance aux médicaments, séparation etc.

Plutôt que de tout craindre indistinctement, il faut distinguer ce qui est probable, ce qui serait impactant, et ce sur quoi nous avons un levier d’action.

Évaluer et hiérarchiser les menaces

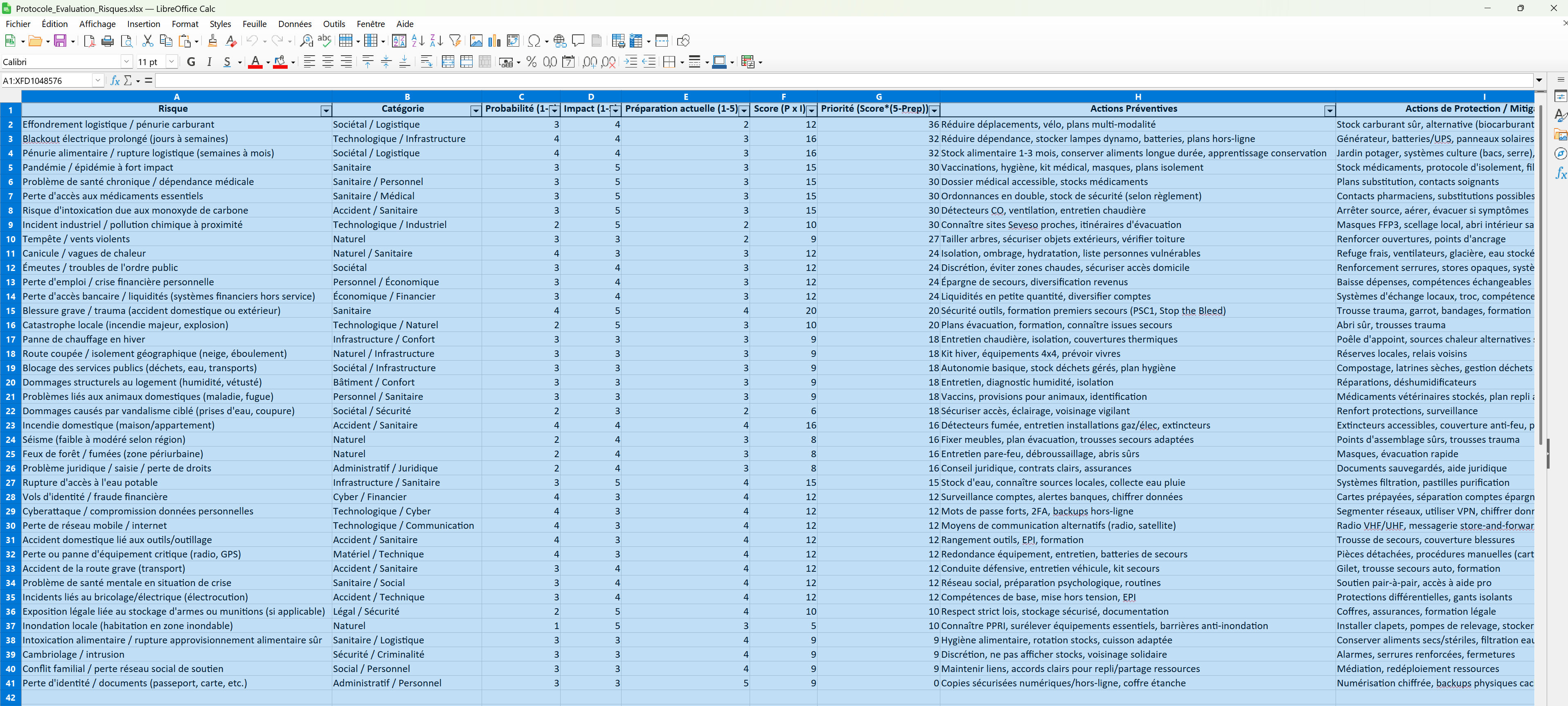

Afin de couvrir le plus largement possible les risques communs et individuels auxquels vous vous exposez avec votre famille, voici une méthode simple qui consiste à noter chaque risque selon trois critères :

-

- Probabilité (faible à forte),

- Impact (dérangement mineur ou menace vitale),

- Préparation actuelle (bonne, moyenne, faible).

Voici un outil que j’ai réalisé afin d’auto-évaluer les risques avec un fichier tableur (Excel) en mettant en perspectives le niveau de préparation actuelle.

Chaque ligne aura des métriques à ajuster :

- Probabilité (1-5) → ajustable selon contexte personnel

- Impact (1-5)

- Préparation actuelle → ajustable selon ton niveau de préparation pour le risque en question (par défaut“2” = moyenne, à ajuster toi-même)

- Score permettant de définir la nécessité de mettre en place des stratégie de résilience (score haut = action requise)

- Propositions : Plans de prévention, protection, réaction et récupération

🧭 Conclusion : méthode, outils et lucidité

Face à la complexité des menaces modernes, la tentation est grande de céder à l’imaginaire du scénario extrême. Pourtant, une démarche de résilience véritable ne repose ni sur la peur ni sur la spéculation, mais sur la méthode et la lucidité.

Évaluer les risques, c’est avant tout hiérarchiser le réel : distinguer ce qui est probable de ce qui est fantasmatique, ce qui est maîtrisable de ce qui ne l’est pas. Les outils de gestion des risques comme la matrices de criticité, les cartes d’exposition et protocoles d’analyse ne sont pas réservés aux ingénieurs ou aux institutions. Ce sont des instruments de rationalisation personnelle : ils permettent d’ajuster ses efforts, ses investissements et ses priorités à la nature réelle des menaces auxquelles on est exposé.

Adopter une approche méthodique, c’est transformer l’incertitude en stratégie. Chaque risque évalué devient une opportunité d’amélioration, chaque vulnérabilité identifiée un levier d’autonomie. La résilience n’est alors plus une posture de peur, mais un exercice de lucidité active : un équilibre entre anticipation et mesure, entre préparation et confiance.

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.