Dans un monde où l’eau devient rare, où les sols s’érodent et où l’autonomie alimentaire est de plus en plus cruciale, la question de produire autrement (Techniques de productions potagères hors-sol) se pose avec urgence. Nous cherchons des solutions capables de nourrir efficacement, tout en respectant le vivant et en limitant l’empreinte écologique. C’est là qu’intervient l’aquaponie, un système innovant qui associe élevage de poissons et culture de plantes dans un cycle fermé, s’inspirant directement des écosystèmes naturels.

Loin de se limiter à un outil technique, l’aquaponie représente une philosophie de production : comprendre et accompagner les flux de la nature plutôt que de les contraindre. Elle offre une alternative à la culture au sol, qu’elle complète plutôt qu’elle ne remplace, et permet de repenser notre rapport à la nourriture, à l’eau et au temps.

Dans le cas de résilience la urbaine, l’aquaponie peut s’inscrire comme une solution pertinente pour les fermes urbaines. Elle permet de produire localement des aliments essentiels, de manière autonome et compacte, même dans des espaces restreints. Dans un contexte où l’accès aux ressources peut devenir incertain, ces systèmes offrent une manière concrète de sécuriser une part de son alimentation tout en réutilisant efficacement l’eau et l’énergie, renforçant ainsi la capacité de survie et d’adaptation en ville.

Il y a 1 700 ans, l’aquaponie existait chez les Aztèques qui ont développé en leur temps les chinampas, îles artificielles flottantes faites de boue sur lesquelles ils cultivaient surtout du maïs et des haricots.

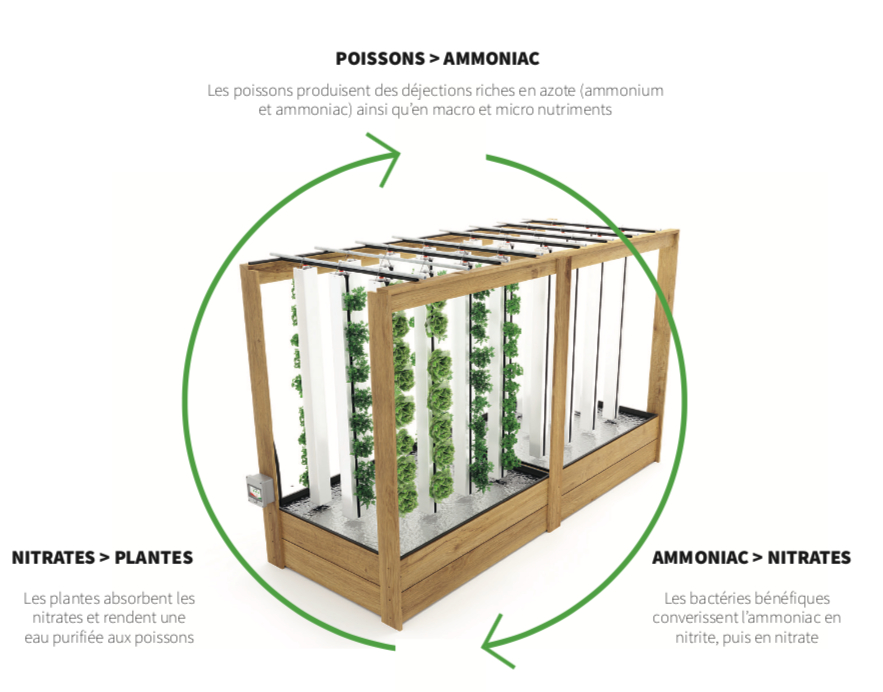

Un système aquaponique reproduit un écosystème équilibré entre la culture hydroponique et l’aquaculture dans un environnement bien contrôlé. Un des composants est le lit de croissance dans lequel la végétation est cultivée à l’aide des nutriments et minéraux contenus dans l’eau du système. Vient ensuite un aquarium ou réservoir où les poissons sont cultivés. Les déjections de poissons après nitrification deviennent des nutriments naturels pour les végétaux. L’eau dépourvue d’éléments nutritifs est renvoyée dans le bac à poissons ce qui permet de la filtrer et donc aux poissons de survivre. Ce processus se répète indéfiniment, le seul intrant de cet écosystème est la nourriture des poissons. Source www.aquaponiefrance.com

⚠️ L’aquaponie, une pratique vivante et exigeante

L’aquaponie n’est pas un potager « clé en main ». Elle repose sur l’équilibre de plusieurs êtres vivants, et chaque paramètre, poissons, bactéries, plantes, oxygénation, température et pH, joue un rôle crucial.

Avant de vous lancer, sachez qu’il faudra observer, apprendre et parfois accepter l’imprévu. Ce système demande de ouvrir ses chakras, au sens figuré : patience, écoute du vivant, adaptation et curiosité sont indispensables pour que votre écosystème fonctionne durablement.

Produire avec l’aquaponie, c’est cohabiter avec la nature, pas la contrôler.

Rendement et productivité : entre promesse et équilibre

L’aquaponie séduit par une promesse : produire plus, plus vite, avec moins d’eau et sur moins d’espace. Mais au-delà du chiffre, c’est un changement de regard sur le rendement qu’elle incarne, une redéfinition de ce que signifie « produire efficacement » dans un monde aux ressources limitées.

Dans un système aquaponique, rien ne se perd, tout circule. Les poissons rejettent de l’ammoniaque, les bactéries la transforment en nitrates et les plantes s’en nourrissent. En retour, elles filtrent l’eau qui retourne vers le bassin. Ce cycle biologique fermé offre une fertilisation continue et naturelle, sans engrais chimiques ni épuisement du milieu.

Les plantes poussent dans un environnement idéal, racines oxygénées, humidité constante et nutriments immédiatement disponibles. Résultat, une croissance jusqu’à 40 % plus rapide qu’en pleine terre et un rendement par surface souvent 3 à 6 fois supérieur à celui d’un potager classique.

Comparaison avec les cultures au sol

| Type de culture | Rendement moyen | Eau | Densité | Croissance |

|---|---|---|---|---|

| Potager classique (terre nue) | 2 à 3 kg/m²/an | 300 à 500 L/m²/an | Faible à moyenne | Normal |

| Potager en permaculture (sol vivant, paillage) | 3 à 6 kg/m²/an | 100 à 200 L/m²/an | Moyenne à forte | Normal à lent |

| Système aquaponique bien équilibré | 10 à 20 kg/m²/an (hors poissons) | 10 à 50 L/m²/an | Très forte (culture verticale possible) | 20 à 40 % plus rapide |

À ces rendements végétaux s’ajoute la production piscicole, souvent comprise entre 10 et 30 kg/m³/an selon l’espèce et la gestion du système. Ce double bénéfice, poisson et végétal, donne à l’aquaponie une densité alimentaire impressionnante, particulièrement adaptée aux espaces urbains ou contraints.

⚠️ Mais cette performance ne s’obtient pas sans vigilance. L’équilibre biologique est subtil. Trop de poissons, l’eau s’encrasse ; trop peu, les plantes s’affament. L’aquaponie exige donc observation, patience et régulation fine, là où la terre, plus lente, pardonne davantage.

Rendement qualitatif : accélérer ou enraciner le vivant

Comparer l’aquaponie à la permaculture n’a de sens que si l’on distingue deux visions du rendement. L’aquaponie accélère les cycles en optimisant les flux nutritifs. La permaculture enracine la fertilité dans la complexité du sol et du temps long.

Dans un sol vivant, les plantes puisent des éléments issus d’un réseau biologique dense, mycorhizes, bactéries, vers et champignons. En aquaponie, le spectre minéral est plus restreint, mais les nutriments sont immédiatement disponibles, favorisant la vitesse plutôt que la profondeur.

Ainsi, le rendement brut est à l’avantage de l’aquaponie, tandis que le rendement écosystémique, diversité, résilience et richesse biologique, reste l’atout majeur de la permaculture. Ces deux voies se complètent. L’une nourrit l’urgence de produire localement, l’autre la patience de restaurer les cycles naturels.

Énergie, autonomie et sobriété

La comparaison ne serait pas complète sans aborder le rendement énergétique. L’aquaponie, bien qu’efficace sur le plan alimentaire, dépend de l’électricité, pompes, oxygénation et parfois chauffage de l’eau. À l’inverse, un jardin en permaculture fonctionne presque sans apport externe, profitant du soleil, de la pluie et de la vie du sol.

| Aspect | Aquaponie | Permaculture |

|---|---|---|

| Énergie nécessaire | Moyenne à élevée (pompes, température) | Très faible |

| Main d’œuvre | Moyenne (surveillance technique) | Moyenne à élevée |

| Autonomie | Moyenne (dépendance à l’électricité) | Très élevée |

| Adaptation en climat froid | Possible sous serre | Difficile sans abri |

L’aquaponie offre donc une productivité élevée, mais une autonomie plus fragile. Elle brille dans les contextes urbains, secs ou dégradés, tandis que la permaculture s’épanouit dans des milieux où le sol reste un allié.

Limites et défis de l’aquaponie

Malgré ses promesses, l’aquaponie n’est pas une solution universelle. Elle demande une maîtrise technique, une surveillance quotidienne et une source d’énergie stable. Les débuts sont souvent délicats (stabilisations de l’eau du bassin). Les cycles bactériens mettent du temps à s’équilibrer, et un déséquilibre peut compromettre la production.

Les coûts initiaux, bassin, pompes, filtration et serre, peuvent aussi freiner les projets à petite échelle. De plus, les systèmes fermés exigent une vigilance sur la santé animale et la composition de l’eau. Ce n’est pas un potager “clé en main”. C’est un écosystème apprivoisé, à comprendre avant de chercher à le faire produire.

Mais une fois équilibré, un système aquaponique devient un organisme vivant autonome, capable de fonctionner pendant des années avec un entretien minimal. C’est une leçon d’écologie appliquée, plus qu’une simple technique agricole.

Types de cultures adaptées à l’aquaponie

L’aquaponie est particulièrement adaptée aux plantes à croissance rapide et à systèmes racinaires peu profonds. Parmi les plus courantes :

-

-

- Légumes-feuilles : laitue, épinard, roquette, chou frisé, bok choy.

- Herbes aromatiques : basilic, menthe, coriandre, persil, ciboulette.

- Plantes fruitières légères : tomates cerises, poivrons, fraises (plantes plutôt compactes).

- Certaines cucurbitacées compactes : concombres ou petites courgettes, si le système est suffisamment robuste.

-

Cultures difficiles ou inadaptées

Certaines plantes ne conviennent pas à l’aquaponie ou sont très difficiles à cultiver :

-

-

- Bulbes et tubercules : oignons, ail, carottes, pommes de terre – nécessitent un substrat profond ou un sol meuble.

- Racines longues ou volumineuses : betteraves, radis géants, panais.

- Plantes très gourmandes en espace ou nutriments : maïs, courges géantes, artichauts.

- Plantes sensibles aux variations d’humidité ou aux racines immergées : certaines fleurs et légumes trop délicats.

-

En résumé, l’aquaponie excelle pour les légumes-feuilles, herbes aromatiques et petits fruits, mais elle n’est pas adaptée aux cultures de bulbes, tubercules ou racines profondes.

Deux logiques, une même vision

Opposer aquaponie et permaculture serait une erreur. L’une s’inspire de l’eau, l’autre de la terre, mais toutes deux obéissent à la même loi : fermer les cycles et collaborer avec le vivant.

« Le sol nourrit le monde, l’eau le relie. »

Dans un monde confronté aux crises hydriques, à la raréfaction des terres fertiles et à la recherche d’autonomie alimentaire, ces deux approches ne s’excluent pas, elles se renforcent. L’aquaponie peut nourrir les villes, la permaculture les territoires. Ensemble, elles esquissent un futur où produire revient à prendre soin des équilibres naturels plutôt qu’à les exploiter.

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.