Vous le savez, sur La Résilience, je cherche souvent à démêler le vrai du fantasme voir du mythe. Parmi les sujets récurrents de la préparation moderne, il en est un qui revient souvent : la protection de nos équipements électroniques face aux impulsions électromagnétiques (EMP/IEM) et aux tempêtes solaires.

Entre la peur irrationnelle et l’ignorance, où se situe le risque réel ? Cet article de fond rassemble toutes les données scientifiques, militaires et pratiques pour permettre une approche rationnelle et utile.

1. Quels sont les risques EMP/IEM ?

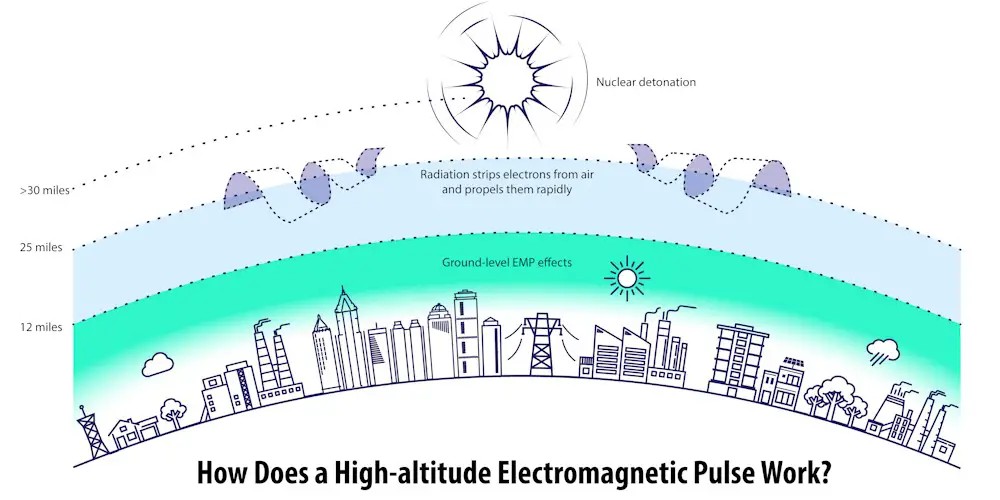

- HEMP (High-Altitude EMP) : impulsion électromagnétique produite par une détonation nucléaire en haute altitude : effet large (centaines → milliers de km). Capable d’impacts systémiques mais strictement étatique (nécessite arme nucléaire + vecteur). EMPCommission.org

- NNEMP / HPM (non-nuclear EMP / High-Power Microwave) : dispositifs directs d’énergie (micro-ondes, vircator, etc.) ou armes embarquées (ex. projets militaires type CHAMP). Effet localisé (mètres à kilomètres selon la source et le couplage) ; développement essentiellement militaire/industriel. Wikipédia

- Flux-Compression Generators (FCG) / explosifs-pulsés : dispositifs explosifs qui compressent un champ magnétique pour générer une impulsion ; concept connu depuis des décennies, réalisable techniquement mais avec portée limitée et complexité sûre. HowStuffWorks

- Tempêtes solaires / GMD (Geomagnetic Disturbance):: phénomène naturel produisant de longs courants quasi-continus dans les réseaux (risque pour transformateurs, réseau électrique), différent d’un EMP mais tout aussi dangereux pour le réseau. Probabilités modélisées (événements extrêmes rares mais non nulles). agupubs.onlinelibrary.wiley.com

2. Qui peut réellement utiliser ces technologies ?

2.1 États dotés d’armes nucléaires de capacité HEMP

-

-

- Qui : puissances nucléaires (ex. USA, Russie, Chine, France, UK, Inde, Pakistan, Corée du Nord, Israël).

- Pourquoi : besoin d’ogive + vecteur de tir balistique/SLBM pour atteindre haute altitude.

- Probabilité d’emploi : très faible en contexte non-total (trop escalatoire), mais l’impact serait systémique.

-

2.2 États avec programmes d’armes à micro-ondes ciblées

-

-

- Qui : États technologiquement avancés (États-Unis, Russie, Chine, vraisemblablement certains autres États-membres de grandes industries militaires). Programmes publics/rapportés existent (ex. CHAMP aux USA).

- Capacités : systèmes aériens ou au sol HPM, munitions pour désactiver l’électronique cible (local).

- Usage plausible en guerre hybride : oui — utilisé pour neutraliser communications/systèmes localement sans recours au nucléaire.

-

2.3 Acteurs non-étatiques (groupes armés, terroristes, opérateurs clandestins)

-

-

- Réalité technique : fabriquer un HPM/FCG efficace n’est pas trivial — mais possible à petite échelle par des groupes bien financés et techniquement compétents. Les dispositifs artisanaux auront portée et efficacité limitées.

- Ce qu’ils peuvent atteindre : perturbation locale (poste de commandement, véhicules, équipements non blindés) — peuvent poser un risque pour des équipements non protégés situés à proximité immédiate.

-

3. Ce que peut détruire ou perturber une IEM

3.1 Composantes visées

-

-

- E1 (impulsions rapides, nanosecondes) : induit des surtensions dans les circuits, ports d’entrées, semi-conducteurs sensibles (processeurs, microcontrôleurs, convertisseurs DC-DC).

- E2 (impulsions intermédiaires) : ressemble à la foudre ; les protections contre la foudre peuventt réduire l’impact.

- E3 (impulsions lentes, secs/minutes comme une tempête solaire) : courants quasi-continus dans les réseaux électriques, provoquant échauffe et destruction de transformateurs.

-

3.2 Portée

-

-

- HEMP nucléaire : zone large (horizon à vue) , effets sur satellites aussi possibles.

- HPM/NNEMP : fortement dépendant du design (puissance du transmetteur, directivité, couplage, blindage du C-target). Typiquement les effets utilisables pour la guerre «tactique» sont localisés (quelques dizaines de mètres à quelques km selon plateforme et conditions).

-

3.3 Vulnérabilité réelle

-

-

- Appareils moderne avec interfaces filaires/antennes exposées sont vulnérables ; équipements dans boîtiers blindés ou connectés via filtres sont mieux protégés.

- Un HPM fortement dirigé peut causer des pannes irréversibles sur certains composants sensibles. CISA

-

4. Probabilités

Pour évaluer le risque et déterminer la pertinence d’une protection, il est utile de considérer toutes les menaces EMP/IEM, qu’elles soient d’origine humaine ou naturelle, avec des probabilités approximatives et des impacts potentiels.

4.1 Attaque nucléaire HEMP délibérée

-

-

- Probabilité : très faible, en raison de l’escalade stratégique majeure qu’une telle action provoquerait.

- Impact : catastrophique pour l’infrastructure électronique sur de vastes zones.

-

4.2 Tempête solaire majeure (GMD)

-

-

- Probabilité : des études estiment un risque non négligeable d’événement « Carrington » sur des échelles de 100 à 200 ans, soit une probabilité décennale de ≈5–10 %, selon la méthodologie et le modèle utilisé.

- Impact : perturbation des réseaux électriques et dégradation possible de l’électronique sensible.

-

4.3 Usage tactique NNEMP/HPM par États dans une guerre hybride

-

-

- Probabilité : raisonnable, ces programmes existent et l’usage tactique est moins escalatoire que le nucléaire.

- Impact : neutralisation ciblée de systèmes électroniques critiques dans une zone restreinte (radars, drones, postes de commandement).

-

4.4 Usage par groupes non-étatiques d’un dispositif artisanal

-

-

- Probabilité : possible, faible à modérée selon le niveau de compétence et le financement du groupe.

- Impact : effet local limité, portée courte, fiabilité faible.

-

Synthèse pratique : Les IEM/EMP représentent un risque faible à modéré mais à conséquences élevées pour les infrastructures et l’électronique sensible. Pour un particulier, la probabilité d’être affecté par un HEMP nucléaire reste très faible, tandis que l’impact d’un NNEMP ou d’un dispositif local dans un contexte de conflit rapproché existe. Les tempêtes solaires majeures ont une probabilité non nulle (≈5–10 % par décennie) et peuvent perturber réseaux et équipements.

Conséquence directe pour le particulier : il est rationnel de protéger le matériel électronique essentiel via une cage de Faraday ou une solution équivalente, tout en restant conscient que la probabilité d’un impact global est faible mais le risque reste réel.

5. Fabriquer une cage de Faraday

Dans un monde où nos appareils électroniques sont omniprésents et où les risques d’impulsions électromagnétiques (qu’elles soient d’origine humaine ou naturelle) existent, il est essentiel de savoir protéger le matériel critique. Que ce soit un disque dur contenant des données sensibles, un téléphone de secours, un GPS, un talkie-walkie ou un routeur isolé, une cage de Faraday bien conçue offre une solution simple, efficace et abordable pour réduire l’exposition aux ondes rayonnées et aux impacts locaux d’un NNEMP ou d’une tempête solaire.

Ce tutoriel vous guide pas à pas dans la construction, l’assemblage, le test et l’entretien d’une cage de Faraday domestique, adaptée aux particuliers, avec deux variantes : une solution compacte prête à l’emploi et une caisse sur mesure pour volumes plus importants.

5.1 Rappels importants avant de commencer

-

-

- Une cage de Faraday bien faite atténue les ondes rayonnées. Elle ne remplace pas des protections réseau, des parafoudres, ni un durcissement industriel.

- Le test du téléphone est indicatif. Il ne garantit pas à lui seul l’immunité face à une impulsion E1 très énergétique.

- Évite tout contact direct entre les appareils et la paroi métallique pour prévenir les courts circuits.

- Si tu manipules des outils électriques, protège‑toi les yeux et les mains. Si tu travailles avec de la tôle, attention aux bords coupants.

-

5.2 Pourquoi choisir une boite de munitions (Ammo Can)

-

-

- Parce que j’en ai déjà plusieurs à la maison (Lots de munitions par mille chez mon armurier) [Upcycling = 0€].

- Résistante, étanche, facile à se procurer, dimensions adaptées pour disques ou petits équipements.

- Bord d’appui du couvercle adapté pour un joint continu.

- Rapide à préparer et fiable si on s’occupe bien du joint.

- Transportable.

-

5.3 Matériel nécessaire

-

-

- 1 ammo can métallique en bon état, avec couvercle à joint. Dimensions courantes : 30 cm × 20 cm × 16 cm ou variantes plus grandes selon besoin.

- 1 joint conducteur en papier d’aluminium ou bien mieux encore de la tresse de cuivre étamée pour poser sur la lèvre du couvercle.

- Ruban conducteur (cuivre ou aluminium) pour sécuriser les points faibles.

- Mousse, carton, ou plaque plastique pour isoler les appareils à l’intérieur.

- Sacs plastiques ou boîtes plastiques pour emballer individuellement les appareils.

-

5.5 Étapes de construction

-

-

- Enlever le joint mou d’origine.

- Poncer la tranche supérieure de la caisse, puis aussi la zone du joint intérieur du capot.

- Poser le joint conducteur sur la lèvre intérieure du couvercle. Veiller à ce que la bande fasse le tour complet, sans interruption.

- Placer une couche d’isolation non conductrice au fond de la boîte et sur chaque paroi : mousse ou carton d’au moins 1/2 cm d’épaisseur.

- Emballer chaque appareil dans un sac plastique ou une petite boîte plastique, puis le poser sur l’isolation. Ne pas laisser les appareils en contact direct avec la paroi métallique.

- Fermer le couvercle. Contrôler visuellement que le joint est bien en contact tout autour. Actionner le système de verrouillage (cela doit être dur à fermer).

- Optionnel : enrouler une bande de ruban conducteur autour du joint externe pour sécuriser l’étanchéité RF. Ceci est utile si le joint d’origine est fatigué.

- Étiqueter la boîte avec la date et le contenu, et noter un contrôle périodique.

-

5.6 Test de vérification

-

-

- Placer un téléphone portable éteint ou en mode normal dans la boîte, fermer, puis tenter d’appeler le téléphone depuis un autre mobile. Si l’appel ne passe pas et que le téléphone ne capte pas, la boîte atténue les fréquences cellulaires.

- Mesurer la continuité électrique entre le couvercle et la paroi de la boîte avec un multimètre. Valeur proche de 0 ohm indique bon contact.

-

6. Sensibilité du matériel face aux impulsions électromagnétiques

Un IEM agit principalement par induction électromagnétique : les champs électriques et magnétiques intenses créent des courants transitoires dans les conducteurs. Plus un dispositif contient de circuits électroniques miniaturisés, de fils longs ou de boucles conductrices, plus il est vulnérable. Les éléments purement passifs, sans électronique ni conducteurs longs, sont peu ou pas affectés.

🟥 Très sensibles (fort risque de destruction ou de dysfonctionnement immédiat)

-

-

- Ordinateurs, disques durs, SSD, cartes mères

- Smartphones, tablettes

- Appareils photo numériques, drones

- Radios numériques (FM/DAB, SDR, talkies-walkies modernes)

- GPS, montres connectées

- Véhicules récents à gestion électronique (ECU, ABS, injection, etc.)

- Onduleurs solaires, régulateurs de charge, convertisseurs DC/DC

- Cartes électroniques de communication (Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

-

💡 Raison : les semi-conducteurs modernes ont des tensions de claquage très faibles et sont vulnérables aux surtensions induites.

🟧 Modérément sensibles (risque de perturbation ou de dégradation partielle)

-

-

- Vieilles radios à transistors, amplis analogiques

- Appareils avec relais électromécaniques

- Horloges électroniques basiques

- Certains appareils médicaux portatifs simples (tensiomètres électroniques, par ex.)

- Antennes radio non reliées à une charge (effet d’antenne → tension induite)

- Câbles coaxiaux, RJ45 ou autres conducteurs longs non blindés

-

💡 Raison : les champs induisent des tensions qui peuvent saturer ou altérer les composants, sans forcément les détruire.

🟨 Faiblement sensibles (peu ou pas d’impact)

-

-

- Fils électriques isolés et débranchés

- Ampoules à incandescence

- Transformateurs ou bobines isolées

- Commutateurs mécaniques, relais ouverts

- Haut-parleurs passifs

-

💡 Raison : pas d’électronique active, donc pas de vulnérabilité directe aux champs impulsionnels.

🟩 Non sensibles (aucune vulnérabilité électromagnétique)

-

-

- Piles alcalines, lithium primaire (AA, CR123, etc.)

- Batteries lithium ou plomb sans BMS intégré

- Moteurs électriques débranchés

-

💡 Raison : ces éléments ne contiennent pas de composants électroniques ni de longue structure conductrice susceptible d’induire des courants dangereux.

📡 Cas particuliers

-

-

- Antenne seule sans la radio : Oui, elle peut accumuler une tension par induction, mais tant qu’elle n’est pas reliée à un circuit, elle ne risque pas de brûler. Attention simplement à la décharge électrostatique au moment du branchement ultérieur.

- Pile ou batterie lithium sans électronique : Non, elles ne sont pas sensibles aux IEM. Le champ électromagnétique n’altère pas la chimie interne ni la structure de la cellule.

-

🔋 Les batteries et l’IEM

Les batteries constituent un cas particulier, car certaines intègrent un circuit électronique de gestion, appelé BMS (Battery Management System), et c’est cette partie qui est vulnérable aux impulsions électromagnétiques.

⚙️ Qu’est-ce qu’un BMS ?

Le BMS surveille et équilibre la tension des cellules, contrôle la température et coupe le courant en cas de problème. Il contient :

-

-

-

-

- des microcontrôleurs,

- des MOSFET,

- et des capteurs électroniques.

-

-

-

⚠️ Vulnérabilité du BMS face à un IEM

Un BMS est aussi sensible qu’une carte électronique classique :

-

-

-

-

- les champs électromagnétiques peuvent y induire des surtensions,

- les MOSFET ou microcontrôleurs peuvent griller,

- la batterie peut se bloquer ou devenir inutilisable.

-

-

-

7. Conclusion

Il n’est pas nécessaire de paniquer ni de consacrer des ressources disproportionnées à la protection contre les EMP ou tempêtes solaires. Les menaces existent (qu’elles soient militaires, artisanales ou naturelles) mais leur probabilité reste faible, surtout pour un particulier.

La démarche la plus sensée consiste à protéger le matériel réellement critique dans une cage de Faraday simple et bien conçue, tout en gardant à l’esprit les scénarios réalistes et proportionnés.

L’idée n’est pas de tout sécuriser à outrance, mais de préparer intelligemment, sans excès, afin d’anticiper les incidents possibles sans céder à la peur. C’est là toute l’essence de la résilience : pragmatique, efficace et mesurée.

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.

Normalement une bonne cage de Faraday est mise à la terre

Oui par sécurité c’est pas bête, mais je n’ai pas trouvé de source le confirmant à part wikipédia. Je ferai un édit de l’article lorsque j’aurai fait ma propre vidéo et sourcé ce sujet de masse.

Bien documenté! Merci

Il y aura probablement un edit qur l’article d’ici quelques jours pour expliquer le peu d’avantage d’une terre/masse sur une Faraday Box.

La probabilité locale d’un impact de foudre est généralement beaucoup plus élevée que celle d’un HEMP et souvent supérieure à celle d’un NNEMP (sauf contexte de conflit). Par conséquent, la décision de mettre à la terre une cage de Faraday ne doit pas être prise uniquement pour répondre au risque EMP — elle doit surtout tenir compte du risque foudre local et de la connexion aux autres systèmes.

En pratique : pour la plupart des particuliers, une cage domestique non reliée à la terre offre le meilleur compromis (protection contre IEM/EMP locaux et quasi-absence de risque foudre). La mise à la terre s’impose surtout pour les installations extérieures, reliées ou dans des zones à forte activité orageuse, et doit être réalisée selon les règles (piquet dédié, conducteur épais, parafoudre, bonding).